Una volta le stagioni portavano tutte quante odori diversi: c’era l’odore di foglie marcite e quello di legna bruciata, dissolti nella nebbia, che ti prendevano in autunno, quello dell’umidità gelata che ti entrava nella testa, nei polmoni e nelle ossa in inverno, l’odore di terra e di pietre tiepide ingentilito dal profumo dei primi fiori che ti avvolgeva in primavera. E poi c’era l’odore cangiante dell’estate, quello delle cose ammantate dal caldo che con il passare delle ore si faceva più forte fino quasi a sublimarle, quello dei cumuli di nuvole che avvolgevano le montagne e minacciavano pioggia, quello della vita quotidiana che si mostrava dalle porte e dalle finestre aperte: l’odore del pane fresco che usciva dalla bottega del fornaio la mattina, quello dei cibi cucinati accompagnato dal tintinnare di stoviglie; e poi l’odore greve del gasolio bruciato dai camion che passavano facendo tremare i cubetti del selciato, e quello del cartone congelato che sfuggiva dal frigo dei gelati del bar ogni volta che veniva aperto, sottolineato poi dal tonfo sordo del coperchio che si chiudeva un istante dopo.

Ma in quell’estate dei miei quasi quattordici anni c’era un odore in più, un odore conosciuto eppure nuovo, che copriva o perlomeno ridimensionava tutti gli altri, tutti quegli odori che sino ad allora avevo colto andando in giro per le vie nei giorni di vacanza, un po’ in preda all’eccitazione di un senso di libertà che pareva promettere ogni cosa, un po’ schiacciato dalla noia di quelle promesse che inevitabilmente evaporavano via. Invece allora, alla vigilia dei miei quattordici anni, quasi una maggiore età in scala ridotta, era subentrato quell’odore forte, intenso, persistente, che mi accompagnava in quei giorni strani da mane a sera e poi, nei sensi, ancora oltre: l’odore dell’olio motore, del grasso, della benzina; l’odore di officina.

Nello scorcio di giugno che chiudeva, dopo l’esame di terza media, la mia vita di bambino, mio padre aveva deciso di mandarmi a fare un po’ di esperienza di lavoro, di farmi stare un po’ a “bottega” prima di iniziare il mio nuovo cammino scolastico, forse nella speranza che quel toccare con mano l’esperienza del lavoro avrebbe, per contrasto, attivato in me una sino ad allora assai labile motivazione per lo studio.

Allora un giorno di inizio estate mi ero ritrovato a far colazione ad un’ora insolita per quella stagione, e poi a vestire abiti sdruciti, quelli dismessi nella mia vita di scolaro, che ora venivano ripresi quasi ad ammonirmi circa le durezze della vita del lavoratore.

Ero corso su fino all’officina di mio zio, lasciando a casa la mia amata bicicletta Bianchi; non mi pareva di essere abbigliato in modo giusto per salire sulla mia bellissima bici da corsa, e poi sarebbe stata appoggiata ad un muro per lunghe ore, dunque era inutile prenderla. E la meta mica era lontana, qualche centinaio di metri, pochissimi minuti a piedi.

L’officina era nascosta in un cortiletto al centro del paese, in fondo ad un breve viottolo acciottolato che partiva da una strettoia della via principale, proprio di fronte ad una casa disabitata. Lungo la leggera salita acciottolata c’era la caserma dei Carabinieri, con davanti un minuscolo giardino ornato da un’incongrua palma. Poi, dove il viottolo si allargava in un piccolo spazio asfaltato alla meglio, si apriva il portone grigio dell’officina di autoriparazioni di mio zio.

Ero entrato emozionato, intimorito, sentendomi improvvisamente “grande”; anche gli abiti raffazzonati che indossavo mi davano la sensazione di avere, perlomeno per un po’, accantonato ogni frivolezza e di far parte finalmente di un mondo adulto, laborioso, in cui le cose non solo si guardavano ma si facevano per davvero. Ero entrato ed ero stato investito da quell’odore di olio, di grasso e di benzina, forse anche di polvere, un odore che in quel mattino mi era sembrato straniante, fino a provocarmi uno strano stordimento, un giramento di testa misto ad un senso di nausea; ma in fondo quell’odore così grezzo e aggressivo, una volta lasciato decantare dentro di me, mi era sembrato addirittura buono.

Avevo avuto, in quel momento di scombussolamento, la sensazione che qualcosa nella mia vita stesse cambiando.

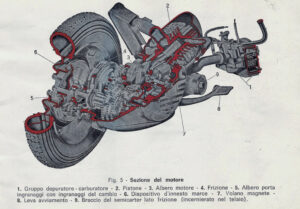

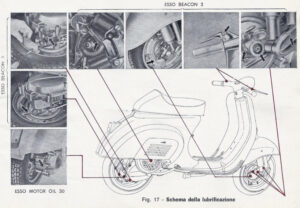

Lo zio mi aveva subito mostrato la scocca di una Vespa completamente smontata e appena riverniciata. Poi mi aveva indicato una scatola di cartone dove c’erano tanti pezzi meccanici invece incrostati di grasso e olio. Mi aveva dato un fustino di plastica tagliato a metà che avrebbe fatto da bacinella, un pennello, una bracciata di stracci e una tanica di benzina. Ne aveva versata un po’ nel fusto tagliato -mi raccomando, mettine poca che costa- aveva appoggiato il fusto sul banco da lavoro e mi aveva fatto vedere come pulire per bene le parti del motore: le viti, i dadi, le leve, gli ingranaggi, ogni cosa. Per giorni avevo diligentemente pennellato, scrostato, sfregato, soffiato con l’aria compressa, lucidato tutte quelle parti che sotto le mie mani inesperte tornavano a splendere.

Un poco alla volta, avevo iniziato a lavorare su quella Vespa, prima aiutando lo zio a montare i componenti più grandi, poi da solo ad infilare fili e cavi e a sistemare i particolari. Intanto guardavo quella scocca grezza che prendeva forma, addirittura che prendeva vita. E lo stesso dentro di me prendeva vita un pensiero, un pensiero audace, forte, persino assurdo, forse spaventoso: prima timidamente e poi con sempre maggior intensità, avevo iniziato a sperare che che quella Vespa fosse per me, avevo osato pensare fosse davvero così.

Da lì ad un paio di mesi avrei compiuto quattordici anni, e desideravo più di ogni altra cosa una Vespa. Guardavo i ragazzi poco più grandi di me che sfrecciavano per le strade con le loro Vespa e i loro motorini e li invidiavo, ammiravo il loro andare e fantasticavo sul senso di libertà che stavano provando, sognavo che da lì a breve quella libertà sarebbe stata anche la mia.

Giorno dopo giorno la Vespa si completava: un pomeriggio lo zio era arrivato con una scatola nuova di cartone e polistirolo e dentro c’erano il cilindro, il pistone e la testa del motore. Avevamo assemblato tutto il motore, unendo i pezzi che io avevo lavato e lucidato con i componenti nuovi. Era tutto bellissimo, lucente, perfetto: l’odore dell’olio nuovo che avevamo versato nel carter del cambio sembrava profumo, e il serbatoio ancora smontato era in attesa di accogliere una ancor più preziosa essenza.

Finalmente avevamo montato il motore sulla scocca, collegato tutti fili e i cavi, finalmente la Vespa poggiava sulle sue ruote, con due gomme nuove, nerissime e profumate anch’esse.

Ormai ero davvero convinto che quella Vespa fosse per me: immaginavo mio padre che confabulava con mio zio e gli chiedeva di preparare per me una sorpresa. Ripassavo a mente i momenti in cui li avevo visti parlare da soli: chissà forse dopo il pranzo di Pasqua mentre bevevano una grappa, oppure quella volta che mio zio si era fermato al distributore di benzina di mio padre e gli aveva detto: -vieni che ho bisogno di parlarti. Io quella volta c’ero rimasto un po’ male perché avevo pensato che mi considerassero solo un bambino che non poteva partecipare ai discorsi dei grandi, invece stavano organizzando quella bellissima sorpresa per me.

Addirittura quella decisione di farmi lavorare nelle vacanze era stato un modo per rendermi partecipe di quella fantastica novità; ogni giorno andavo a lavorare felice ed impaziente, montavo ormai spesso da solo i componenti con grandissima cura: ora i fanali, ora il clacson, ora i blocchetti elettrici, ora il rubinetto della benzina, e la sera tornavo a casa contando i giorni che mancavano al mio quattordicesimo compleanno, ricco di un’eccitazione incontenibile. A volte cercavo di interrogare mio padre, di cogliere nelle sue parole qualche cenno di conferma a ciò che stava per accadere, ma mio padre mi sembrava incredibilmente bravo a non lasciarsi sfuggire nulla, nessuna parola che avrebbe invece rovinato la mia sorpresa e la sua gioia.

Lavoravo in estasi e addirittura mi stavo chiedendo se avesse senso continuare ad andare a scuola o se non sarei stato più felice a lavorare sulle moto e sulle auto per realizzare i sogni dei ragazzi come me. Ogni volta che montavo un componente passavo uno straccio morbido sulla carrozzeria della Vespa, e poi, dopo essermi pulito le mani, accarezzavo la scocca lucida e arrotondata. Finalmente avevo inserito il serbatoio nel vano sopra al motore, infilato le manopole nuove, agganciato la sella alla cerniera. Finalmente mi ero seduto sulla mia Vespa e avevo provato una sensazione di felicità che non avevo mai nemmeno immaginato prima.

Oramai mancava meno di un mese al mio compleanno: la Vespa era quasi pronta, e -accidenti- dovevo aspettare ancora quattro settimane. Ma magari mio padre mi avrebbe concesso un piccolo strappo alle regole e mi avrebbe permesso di fare qualche piccolo giro per prendere confidenza con la guida. Allora afferravo il manubrio con quelle manopole morbide ma consistenti, sentivo la trama della gomma che premeva sui palmi delle mie mani, sentivo il sedere avvolto dalla sella morbida.

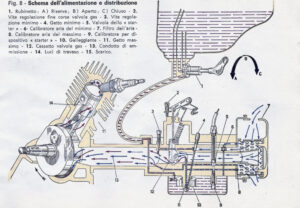

Poi un giorno finalmente avevo preparato la miscela di benzina e olio armeggiando con recipienti graduati e misurini e l’avevo versata nel serbatoio respirando quell’odore delizioso che sapeva di libertà, di emozione, di scoperte, di una nuova età da vivere da protagonista. Immaginavo i miei amici un po’ ammirati e un po’ invidiosi della mia nuova Vespa, immaginavo quelle ragazze che non mi avevano mai filato che finalmente si accorgevano di me.

Immaginavo che da lì a poco mio padre sarebbe arrivato in officina per dirmi che quella Vespa era proprio per me; e io avrei fatto finta di essere sorpreso, avrei detto -davvero, per me?-, poi avrei detto tante volte grazie a mio padre e anche a mio zio, e poi avrei chiesto: -La posso provare?

Avevo chiuso il tappo del serbatoio avvitando con perizia il pomello di plastica: ormai i miei gesti erano sicuri, gesti da “grande”, consapevoli, misurati, adulti. Gesti che a breve avrebbero azionato l’acceleratore, la leva della frizione, gesti che avrebbero inserito le marce, spinto sui freni, lavorato sul manubrio per fare le curve.

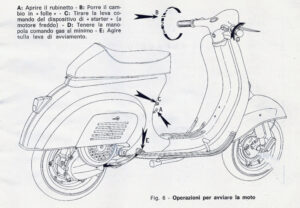

Lo zio aveva scalciato un po’ sulla leva dell’avviamento, il motore sembrava non riuscire a destarsi, io ero teso, temevo di aver sbagliato qualcosa, avevo paura che un mio errore potesse far svanire tutto quell’incantesimo. Ma poi finalmente il motore si era avviato balbettando un po’ e una nuvoletta di fumo azzurrognolo era uscita dalla marmitta e io l’avevo respirata a pieni polmoni.

Poi avevo chiesto se potevo accelerare e lo zio mi aveva detto sì. Mi ero seduto sulla sella e avevo dato un paio di colpi di acceleratore: mi ero sentito finalmente padrone della mia vita.

Avevo ancora lucidato con cura tutta la carrozzeria, più che altro per godere del contatto con il metallo e le sue forme. Poi a malincuore ero tornato a casa.

Per tutta la sera e tutta la notte avevo fantasticato sull’indomani: ero ormai più che sicuro che avrei visto mio padre entrare in officina e che finalmente, tra quelle poche ore, la Vespa sarebbe stata ufficialmente mia.

La mattina dopo ero salito di corsa in officina e mio zio mi aveva affidato un nuovo lavoro: la Vespa era parcheggiata in bella vista, perfetta, lucente, bellissima. Ogni tanto le lanciavo un’occhiata furtiva e innamorata, attento a non farmi scorgere dallo zio, che non sospettasse che avevo capito tutto.

Mio padre non arrivava, ma ero certo che fosse solo una questione di tempo.

Ad un certo punto era arrivato un cliente delle zio in auto; di certo aveva bisogno di una riparazione. Avevo guardato nel cortile e avevo visto che era insieme a suo figlio.

Erano entrati in officina e lo zio e il padre del ragazzo si erano messi a parlare in un angolo della stanza. L’uomo aveva preso il portafogli, aveva contato un bel po’ di banconote e le aveva date allo zio che le aveva ritirate subito. Intanto il ragazzo mi aveva lanciato un cenno di saluto e guardava la mia Vespa. -Chissà quanto gli piacerebbe una Vespa come la mia- pensavo orgoglioso e un po’ geloso.

Poi lo zio e il padre del ragazzo si erano avvicinati, il padre aveva messo una mano sulla spalla al figlio, lo zio aveva tolto la Vespa dal cavalletto e l’aveva spinta fuori. Aveva acceso il motore, dato due colpi di acceleratore e aveva detto al ragazzo: -Ecco, è pronta.

Il ragazzo si era seduto, aveva accelerato un poco anche lui, aveva messo dentro la prima ed era partito. Il padre aveva stretto la mano allo zio ed era ripartito anche lui in auto.

Io ero rimasto bloccato, paralizzato, senza quasi respiro: fissavo lo spazio vuoto dove fino ad un attimo prima c’era la Vespa, ero soffocato dal vuoto che si era aperto dentro di me, proprio dove fino ad un istante prima danzavano tutte le mie speranze. Non riuscivo quasi più a muovere i muscoli, dentro di me si gonfiava un magone immenso e avevo soltanto voglia di piangere.

Avrei voluto scomparire, avrei voluto morire, avrei voluto consumarmi in un fiume di lacrime: quanto ero stato stupido a pensare che ci potesse essere qualcosa di bello per me, quanto ero stato scemo a pensare che qualcuno volesse fare una bella sorpresa proprio a me. Tutte quelle ore a lavorare, a fantasticare, ad illudermi. E ora c’era solo uno spazio vuoto che mostrava un pavimento lurido incrostato dal grasso, ora c’era solo un caldo umido e nauseante che mi torturava. Dal fusto tagliato saliva un odore disgustoso di benzina che mi faceva venire il vomito. I miei abiti sporchi e puzzolenti di sudore si appiccicavano alla mia pelle unta. Lo zio si era avvicinato per dirmi qualcosa e io avevo risposto meccanicamente con un monosillabo, facendo una grandissima fatica, senza neppure capire le sue parole.

Poi ero andato a casa per pranzo ma non avevo voglia di mangiare. Poi ero tornato in officina a lavorare senza nessuna voglia di farlo. Poi ero tornato a casa la sera; e non avevo voglia di parlare, e non avevo voglia di ascoltare: guardavo mio padre e mi sentivo tradito. Poi avevo guardato il mio viso allo specchio e mi ero sentito davvero stupido. E poi finalmente a letto avevo pianto, avevo singhiozzato in silenzio forse per tutta la notte.

Il mattino dopo, e qualche altra mattina poi ero andato in officina trascinandomi e provando solo disgusto e noia.

Poi ho compiuto quattordici anni e la vita è andata avanti più o meno come prima.

Le fotografie che compaiono in questo articolo sono pubblicate per gentile concessione del MUSEO NICOLIS di VILLAFRANCA (VR) che ringrazio www.museonicolis.com